糖尿病教育

糖尿病教育

糖尿病教育とは、糖尿病を持つ患者さんが、自己管理行動を十分に行えるように支援していくことです。

その為には、患者さんと医療チームのより良い関係が大切であり、目標に向かってお互いがともに歩み続けるプロセスのなかに、糖尿病教育の本質があります。

糖尿病教育の歩みと学術連携

研究所所長 山田憲一は1975年東北大学医学部を卒業し、初期研修の後、東北大学医学部で糖尿病に関する臨床と研究に従事しました。

1981年より、宮城県仙台市の東北厚生年金病院(現:東北医科薬科大学病院)に勤務し、内科消化器科の診療に専心すると共に糖尿病教育にも力を注ぎ、1991年に多賀城市に山田憲一内科医院を開院しました。

山田憲一の専門である糖尿病治療には患者さんの自己管理が必要とされ、そのためには患者教育が極めて重要であることから、医院開業と同時に、患者さんが糖尿病について学ぶ糖尿病教室と、患者さん同士が親睦を深める患者会を発足しました。

1999年、糖尿病治療のメッカと謳われる米国のJoslin糖尿病センターを視察した際、外来専門の診療にもかかわらず、糖尿病教育のカリキュラムが構築され、患者さんの力を引き出す工夫がなされていることに触発され、帰国後、医院の教育プログラムを立ち上げます。

この教育プログラムの内容は徐々に網羅され、糖尿病教室に加え、運動教室・料理教室・糖尿病足外来・ニュースレター配信・レシピ集発行・患者さんを中心とした機関紙発行・歩け歩け会・ 講習会・勉強会・コンサートなどに発展しています。

Joslin糖尿病センターを訪問した折、知り合った服部正和先生(当時ハーバード大学医学部助教授)らが発起人となり、Joslin糖尿病センターのメンバーと日本の医療者との間で糖尿病教育について学び合うUSA-JAPAN Meeting on Diabetes Educationを立ち上げ、会の運営委員となった山田憲一は2002年から2012年まで、山田伊津子と共に医院の臨床と教育に関する研究内容を発表しています。

同時期の2006年にアメリカ糖尿病学会年次集会(ADA:American Diabetes Association)ではUS Diabetes Conversation Mapsの講習会に山田憲一、山田伊津子が参加しました。

講習会で担当者から「日本語でのUSマップの開発は考えていない」と聞き、またJoslinのメンバーからの助言もあって、当医院独自のマップを作成することになります。これが当院の糖尿病対話マップ(当時Conversation Luncheon Mapという名で発表)の誕生のきっかけになります。(参照:糖尿病対話マップの活用と展開)

糖尿病対話マップの創出は、当院の糖尿病教育に対する取り組み方を大きく変える力になります。

患者さんの為にスタッフ全員がいっしょに考え、マップや教材を手作りしていく作業自体に意味があり、ここにチームワーク本来の喜びが隠れていることを知った大事なプロセスでした。

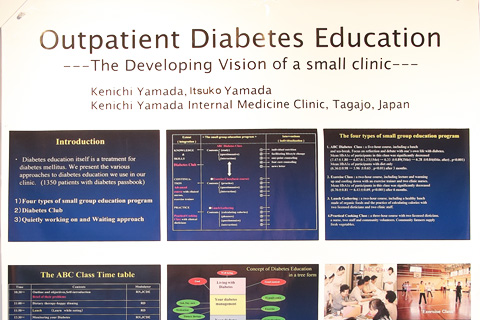

2006年、イタリアのフローレンスにおいて糖尿病治療的患者教育研究会(TPE:Therapeutic Patient Education)で、当院の糖尿病教育の試みについて「Outpatient Diabetes Education -The developing vision of a small clinic-」というタイトルで発表する機会を得ました(山田憲一・山田伊津子)。

その発表がIDF(International Diabetes Federation)南アフリカの会長、Professor Francois Bonniciに評価され、2006年12月の南アフリカ・ケープタウンでのIDFのポスター発表へと繋がっていくことになり、2006年、ケープタウンIDFにおいて「The Developing Vision Of a Small Clinic」を 発表します(山田憲一・山田伊津子)。

さらに2008年、ブダペストにおけるTPEで発表した際、糖尿病対話マップの方法論を確立するようにとのアドバイスがあり、同席していたDr. Jean-Philippe Assal(WHO慢性疾患検討委員会委員長・ヨーロッパ糖尿病学会の患者教育部門の議長を歴任)と方法論について検討することになります。

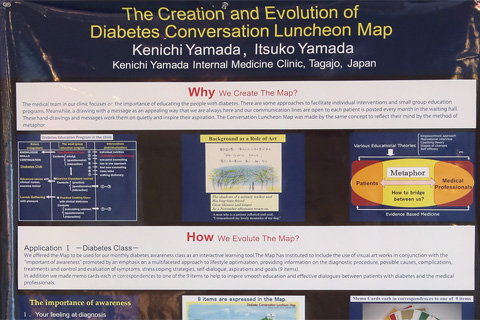

2009年には、モントリオールIDFで、ポスタープレゼンテーターに選ばれ「The Creation and Evolution of Diabetes Conversation Luncheon Map Including the intervention of recognition disorder」を発表しました(山田憲一・山田伊津子)。

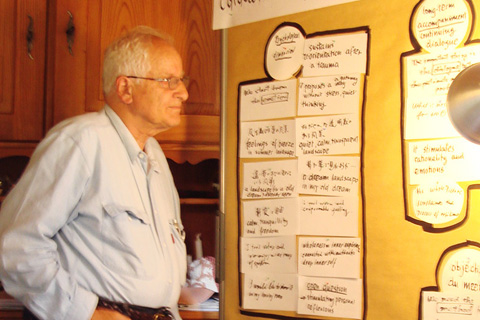

その後、Skype™によるディスカッションを重ね、2010年にはDr.Assalの研究所から招聘され、スイスのジュネーブとグリメンツにおいて、糖尿病対話マップの検討会を行いました。

参加者は、患者・医療者・画家・教育学者を含めた14名で行い、対話マップの特性・文化的背景・芸術的側面・使用法などについて深く検討しました(Dr.Jean-Philippe Assal, Dr.Tiziana Assal, 山田憲一、山田伊津子ほか)。

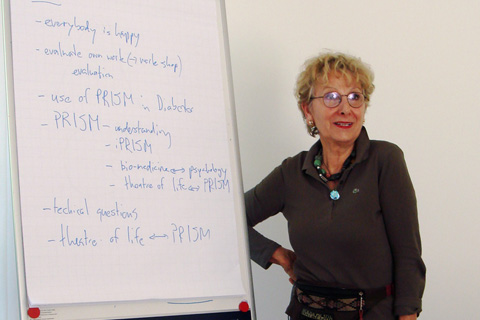

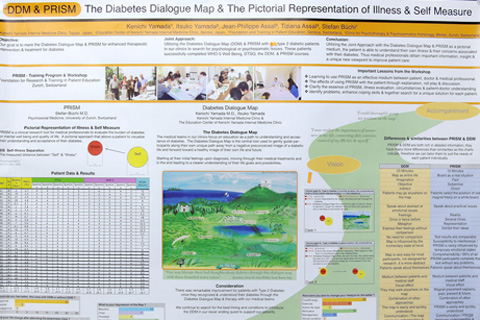

方法論を模索し続ける中、Dr.Assalの提案で、糖尿病対話マップとPRISMの併用によって道が開けるのではないかとの期待を持ち、2012年、スイスのチューリッヒ大学の教授でPRISMの開発者でもあるDr. Stefan Buchiのトレーニングを受けることになり、講習に参加しました(Stefan Buchi, Jean-Philippe Assal, Silvia Ciaccio, Tiziana Assal, 山田伊津子)。(参照: PRISM)

糖尿病対話マップもPRISMも視覚的媒体ツールという共通点がありながら、比較検討すると類似性と相違性がはっきりしています。この2つを併用することにより、患者さんの疾病に対する認識が明確化することが解り、Outcomeがより科学的なものに近づきました。

帰国後、さらに臨床の現場でデータを集積すると共に、患者さんのナラティブを丁寧に集め、Dr.BuchiやDr.Assalからも助言を受けながら、現在まで多くの学会で発表しています。

2013年、メルボルンで開催されたIDFにおいて、これまでの成果をまとめた「糖尿病対話マップとPRISM」(Diabetes Dialogue Map and PRISM)を発表しました(山田憲一, 山田伊津子, Stefan Buchi, Jean-Philippe Assal, Tiziana Assal)。

ここまで糖尿病教育の歩みについて述べましたが、この間には臨床検査や栄養指導の発表も含まれ、何よりも、臨床現場での日々の診療が一番重要な位置に置かれてきたことはいうまでもありません。

山田憲一内科医院と当研究所の「患者さんと共に考え ともに歩む道のり」は、これからも続いていきます。

糖尿病友の会 歩け歩け会

糖尿病友の会 歩け歩け会

糖尿病友の会 コンサート

糖尿病友の会 コンサート

調理実習

調理実習

USA-Japan Meeting on Diabetes Education

USA-Japan Meeting on Diabetes Education

Outpatient Diabetes Education

Outpatient Diabetes Education

The Creation and Evolution of Diabetes Conversation Luncheon Map Including the intervention of recognition disorder

The Creation and Evolution of Diabetes Conversation Luncheon Map Including the intervention of recognition disorder

スイス ジュネーブとグリメンツに於ける

スイス ジュネーブとグリメンツに於ける スイス ジュネーブとグリメンツに於ける

スイス ジュネーブとグリメンツに於ける スイス チューリッヒに於ける

スイス チューリッヒに於ける スイス チューリッヒに於ける

スイス チューリッヒに於ける 糖尿病対話マップとPRISM

糖尿病対話マップとPRISM